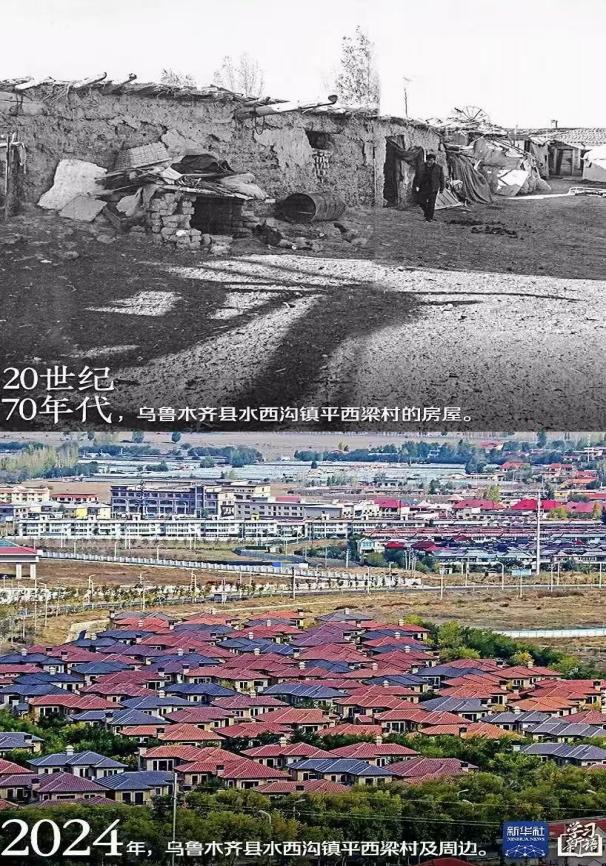

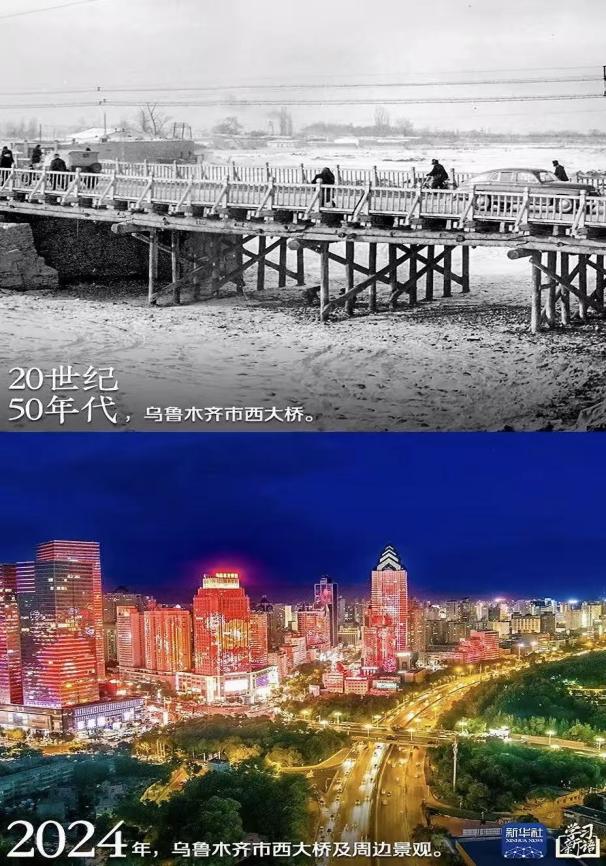

山河入卷·七秩新疆:从古迹到新城的时光回响

在祖国西北的广袤疆域,新疆维吾尔自治区如一颗璀璨明珠,镶嵌在丝绸古道与现代文明的交汇之处 。自1955年成立至今,七十年风雨兼程,这片横跨天山南北、占中国陆地面积六分之一的土地,完成了从闭塞边陲到开放前沿的华丽蜕变。新疆的每一处景点,都是时光镌刻的立体史书,更是时代书写的鲜活答卷——交河故城的夯土城墙里沉淀着丝路繁华的记忆,赛里木湖的碧波中倒映着生态守护的初心,喀纳斯的林海间涌动着富民兴疆的活力,石河子军垦博物馆的展柜里则珍藏着戍边拓荒的热血传奇。这些景点的故事,串联起新疆七十年的奋斗征程,也诠释着中华民族共同体意识的深厚根基 。

军垦与记忆:戍边拓荒的红色丰碑

在石河子市,“戈壁母亲”雕塑矗立在军垦博物馆前,她怀抱婴儿、手握农具,诉说着军垦人扎根边疆的故事。石河子军垦博物馆是全国唯一以新疆屯垦戍边历史为核心的博物馆,馆内近万件文物,从锈迹斑斑的坎土曼到泛黄的家书,都承载着军垦战士的热血。

1950年,驻疆部队响应“屯垦戍边”号召,脱下军装开荒种地 。博物馆的“地窝子”复原场景,低矮的土坑、昏暗的煤油灯,真实再现了战士们最初的生活 。讲解员李某指着一件打满补丁的军棉衣介绍:“这是第一代军垦战士的衣物,当时战士们白天开荒,晚上睡地窝子,却没人叫苦 。”馆内还藏着一个特别的展品——一本泛黄的《作物栽培笔记》,作者是1952年参军的山东籍战士王继才 。笔记里详细记录了他尝试在戈壁滩种植冬小麦的过程,从选种、育种到灌溉,每一页都写满密密麻麻的文字,甚至还画了简易的农田灌溉示意图 。正是凭着这份钻研精神,他培育出的“军垦1号”小麦品种,让当地粮食产量大幅提升,如今这本笔记成为研学活动的“教材”,青少年们通过翻阅笔记,感受军垦人的智慧与坚守。

“军垦记忆”展厅里,《八千湘女上天山》的照片格外引人注目 。1951年至1954年,八千余名湖南女青年奔赴新疆,用柔弱肩膀扛起建设重任。2024年,博物馆推出“重走军垦路”研学活动,青少年穿仿制军垦服装,体验开荒、挖渠,感悟军垦精神 。如今,石河子的军垦第一犁雕塑、周恩来总理纪念碑等,构成红色旅游线路,2024年接待红色游客超80万人次。

湖泊与草原:生态富民的时代答卷

天山腹地,赛里木湖如湛蓝宝石,它有“大西洋最后一滴眼泪”的浪漫别称——大西洋湿润气流抵达天山形成降水,汇聚成这座高山湖泊。湖面海拔2071米,能见度达12米,蓝天、白云、雪山倒映湖中,浑然一体 。

七十年前,赛里木湖周边荒无人烟,如今已是国家5A级景区 。当地实施环湖生态隔离带、污水集中处理等工程,守护湖水纯净 。夏季,草原繁花似锦,蒙古族牧民巴图·乌兰其其格经营的牧家乐生意红火:“以前靠放牧,现在开牧家乐,每年能挣十几万元 。”2024年,景区推出“赛里木湖开湖节”,吸引超50万游客,全年接待游客突破300万人次,旅游收入超20亿元 。

阿勒泰的喀纳斯湖因“水怪”传说充满神秘 。上世纪80年代起,不断有游客目击湖面巨大黑影,科学推测可能是体型庞大的哲罗鲑 。如今,“水怪传说”成文旅符号,景区推出“湖怪探秘”线路,2024年新增“水下观测站”体验项目,游客通过摄像头观察湖底生物 。湖畔禾木村,图瓦人保留传统生活方式,每年秋季举办“敖包节”,村民身着传统服饰祭祀、赛马。45岁的巴特·叶尔肯经营民宿,推出“图瓦人家宴”,游客可制作奶酒、烤馕 。村里还有位91岁的图瓦族老人蒙克·巴依,他是《玛纳斯》史诗的民间传唱者,每到傍晚,他会坐在民宿的院子里,用库姆孜琴伴奏,演唱史诗中英雄的故事,游客围坐倾听,仿佛穿越时空 。2024年,喀纳斯景区接待游客超150万人次,旅游收入突破18亿元 。

那拉提草原是世界四大河谷草原之一,每年6-9月,绿草如茵、野花绽放 。当地通过“文旅+民俗”模式,推出大型实景剧《那拉提的婚礼》,再现哈萨克族传统婚礼 。2024年,草原新增“空中草原星空音乐会”,游客伴着星空与晚风聆听旋律 。如今,牧民定居点设施齐全,65岁的叶尔波力·哈木扎说:“定居后,孩子就近上学,还能参与旅游经营,生活太幸福了 。”草原10个旅游合作社带动3000余名牧民就业,2024年牧民人均收入达3.8万元。

故城与佛迹:丝路文明的千年回响

吐鲁番盆地的戈壁滩上,交河故城如一艘巨大的“大地之船”,静静停泊在雅尔乃孜沟谷间。作为世界上最大最古老、保存最完好的生土建筑城市,这座始建于公元前2世纪的故城,曾是古丝绸之路北道的交通要冲,见证了车师、汉、回鹘等多个民族在此繁衍生息 。城内街巷纵横交错,官署、佛寺、民居的残垣断壁清晰可辨,东南角的佛塔遗址上,依稀能看见残存的壁画痕迹,那些斑驳的色彩中,藏着佛教东传的印记。当地文物保护工作者艾克拜尔·吾斯曼已守护故城三十余年,他指着一处残破的屋檐说:“这些生土墙是用‘夯筑法’建成,历经两千年风沙侵蚀依然不倒,每一道裂痕都是历史的密码 。”

距交河故城不远的柏孜克里克千佛洞,开凿于公元5世纪至14世纪,洞窟内壁画题材丰富,既有佛教故事,也有展现世俗生活的场景 。16号窟的“伎乐图”中,乐师们手持琵琶、箜篌、横笛等乐器,姿态各异,生动再现了古代龟兹乐舞的盛况 。这些壁画融合了中原绘画的线条、西域的色彩与印度的构图,是多元文化交融的艺术瑰宝 。如今,通过数字化技术,流失海外的壁画碎片得以“虚拟回归”,游客扫码就能在洞窟内看到完整的壁画复原图 。2024年,千佛洞推出“壁画修复体验”研学项目,游客可在专业人员指导下,用传统矿物颜料临摹壁画残片,亲手触摸千年艺术的温度 。

沿着古丝路西行,喀什市的艾提尕尔清真寺庄重肃穆 。这座始建于1442年的清真寺,是中国现存规模最大的清真寺之一,也是喀什古城的文化地标 。每到古尔邦节、肉孜节,数万穆斯林齐聚于此,寺外广场上,各族群众载歌载舞,构成民族团结的和谐画卷 。讲解员阿依古丽·麦麦提说:“艾提尕尔不仅是宗教场所,更是各民族交流的平台 。”每年夏季,广场周边举办“喀什古城非遗文化周”,维吾尔族艾德莱斯绸织造、柯尔克孜族刺绣等技艺集中展示,游客可亲手参与制作 。

在塔什库尔干塔吉克自治县,石头城遗址矗立在帕米尔高原上,与慕士塔格峰遥相呼应。这座始建于汉代的古城,曾是古丝绸之路南道、中道的交汇点。如今,旁边的阿拉尔金草滩上,塔吉克族牧民的毡房错落有致 。2024年,当地打造“帕米尔之约”文旅项目,推出“高原星空露营”“塔吉克族婚俗体验”等活动,游客可与牧民骑马巡边,夜宿毡房仰望星空。这里还有个小众故事,72岁的塔吉克族老人吐尔迪·麦麦提,是当地最后一位掌握“高原羊毛编织”古法的手艺人,他编织的挂毯上,会用彩色羊毛绣出石头城的轮廓与慕士塔格峰的剪影,如今他在金草滩旁开设了小作坊,游客可跟着他学习简单的编织技法,感受高原手工艺术的独特魅力 。

口岸与新城:开放发展的现代交响

霍尔果斯口岸位于伊犁哈萨克自治州,1881年成为通商口岸 。如今,这里是集边境贸易、旅游观光于一体的口岸城市。在霍尔果斯国际边境合作中心,哈萨克斯坦商人谢尔盖忙着推销特产:“中国市场大,我的生意越来越好。”2024年,合作中心推出“跨境文化市集”,每月举办一次,全年交易额突破5亿元。这一年,口岸进出口货物量达3500万吨,贸易额突破2000亿元。

喀什综合保税区是新疆首个封关运营的综保区,区内物流车辆穿梭不息 。新疆果业集团负责人张建军说:“借助政策优势,产品出口成本降低15%,2024年出口额达5亿元 。”同年,保税区新增“跨境电商体验中心”,消费者线上下单就能买到进口商品 。

在乌鲁木齐经济技术开发区,中欧班列(乌鲁木齐)集结中心一派繁忙 。负责人王军介绍:“以前商品出口欧洲需40多天,现在中欧班列只需12-15天 。”2024年,集结中心开通“文旅专列”,游客可沿古丝路前往中亚,全年开行20列,接待游客超5000人次 。这一年,中欧班列开行量达6000列,货运量突破500万吨 。

七秩辉煌:赓续文脉的未来展望

七十年栉风沐雨,新疆的景点成为承载历史、彰显时代精神的文化符号。交河故城数字化保护让千年文明“活”起来;军垦博物馆的《作物栽培笔记》、塔什库尔干的“高原羊毛编织”,让小众故事成为文化传承的纽带;赛里木湖“开湖节”、喀纳斯湖“水怪探秘”带动生态旅游;霍尔果斯口岸“跨境市集”推动开放发展 。

数据见证奇迹:2024年,新疆地区生产总值突破2万亿元,旅游接待人数达3.5亿人次,建成15个国家级自然保护区 。这些成就,源于党中央关怀与各族群众的团结奋斗 。

站在七十年节点回望,从交河故城的沧桑到霍尔果斯的繁华,从赛里木湖的生态守护到那拉提草原的富民兴疆,新疆始终稳步前行 。未来,天山南北必将绽放更绚丽的光彩 。